轉身之後——謝孟璁與鄒雅荃的戲劇路

地方人士和素人演員的真誠與可塑性,深深打動著謝孟璁與鄒雅荃,這似乎和當年的話劇社生活、轉身戲劇節的理念不謀而合。許多個年頭過去,業餘的真摯與放膽嘗試的心態,或許又讓他們看見過去那個為理想執著的自己,也或許是他們堅持如此做戲的原因。

地方人士和素人演員的真誠與可塑性,深深打動著謝孟璁與鄒雅荃,這似乎和當年的話劇社生活、轉身戲劇節的理念不謀而合。許多個年頭過去,業餘的真摯與放膽嘗試的心態,或許又讓他們看見過去那個為理想執著的自己,也或許是他們堅持如此做戲的原因。

導戲這件事,對我來說是挑戰自己不會的東西,嘗試去做,看我自己還能做到哪裡。跟學生演員工作的部分,我覺得能看到他們在舞臺上的成長,是很大的樂趣與成就,畢竟我不只是一個導演,我還是一個老師,藉由跟年輕演員工作,讓其他人看到他的優點、他的好,我會覺得這也是一個某種成就感。

我們技術人員進劇場常常是第一個到舞台上,第一個去跟館方大哥說我們到了要卸貨。正因為是第一個到舞台上的人,所以看到的舞台和觀眾席都是全空的。而接下來的一個小時或一個禮拜內,眼前的這個舞台上將鋪滿所有的東西,等到禮拜天的晚上八、九點之後,又回到最初的樣子——空。這一切讓我感覺自己像是個魔術師,從無到有又從有到無,看著整個空間的巨大變化,覺得自己好像做了一件了不起的事。

走學術這條路必須有一段練功的過程,我在研究所密集練了八年,當老師以後不斷教學相長,每寫一篇論文就又開拓了自己一點。寫一篇論文就像是種一棵樹,如果太惜墨如金,這顆樹可能很棒,但就只有一棵。把所有寫過的論文都算在一起,就有一片樹林,有些樹太小棵了不能代表你,就慢慢淘汰,因此樹種愈來愈整齊。

部落與都市不該是兩個相互競爭的地方,在恩恩身上,它們反而成了相互交融的生命經驗。基督信仰/祖靈信仰、男/女、日常/變裝,看似難以同時存在的二元對立,卻以充滿生命力的方式不斷在她身上流動,帶出了柔和卻堅定的力量。

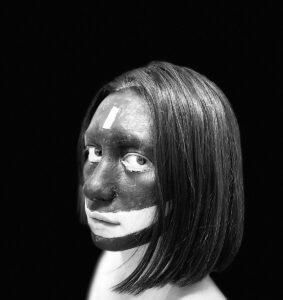

「雖然講起來有點噁,但我現在有點不想做變裝皇后,而是變裝藝術家。」以磬有點不好意思地說。當人們提到變裝皇后,會因為「皇后」這個名詞本身在性別上的含義,進而聯想到某種女性形象。而現階段以磬想要做的是去掉自身「皇后」的標籤,轉而嘗試變裝的各種型態,不僅僅是性別樣態的轉換。

對他而言,扮裝就好比各種文化現象與政治角力多重拼貼的現場,而為何選擇將問題意識的相關元素轉化後拼上身體,理由很簡單:「因為身體最容易被看見」。他的扮裝創作,常有語意不明、不精準、不精緻、低技術、介於之間的模糊質地,「之前常被問為何我不素樸一點,裸體表演就好,我總覺得那詮釋的開放度就出不太來」。

社會直接將不符合規範者歸為壞的、倒錯的,而扮裝正是在這樣的前提下,透過角色的多樣與流動性,去實踐性、性別在思想與關係上的解放。「刻苦耐勞」是Su Mi對自己的形容,她用身體去驗證各種被視為反常的與禁忌的假設,同時藉由回溯與重演這些社會規則去揭露其中的荒謬性。

在變裝皇后華麗且快速的節奏中,始終需要回到自我本質。若放棄了核心本質,演出將會淪為空泛,成為像TikTok對嘴影片一樣短暫且容易被遺忘。所以變裝皇后的創作路徑是複雜跟交融的,要把它梳理開來,最先處理的一件事情就是要找到源頭——創作者/表演者本身。

在引路新國王的過程中,他不強調一定得變成哪樣,但登台必須跳脫日常,因此「有無轉變」才是變裝國王的重點,「最終你會發現轉變後的他與真正的自己可能更接近,至少我就是如此」。