作者:鄧淑華

第一屆轉身藝術節憑著「戇膽」起跑了,接下來的十八年,轉身到底如何成長,有「轉大人」嗎?

「轉大人」的第一步:金子、銀子從何來?

自籌自辦戲劇節,首先碰到的第一道難題一定是錢。有銀行贊助第一屆三萬元,但接下來,錢到底從哪裡來?那時的劇團經費並不匱乏,除了社費,社團另有「賺錢」管道,比如到國中小宣導交通安全、性別教育,透過戲劇演出,因此會有收入。社員演出既不支領酬勞,社團累積一定底本,應付戲劇節相關支出差強人意。轉身的共同行政經費則需分擔。票券除了各校各賣各的,自負盈虧外,推票對象也幾乎都是親友。因此推票不會只推自己學校的演出,必須相互幫忙宣傳賣票、推票。另外,彼時,大學院校社團在校外售票演出並不多,第一屆轉身戲劇節於知新廣場辦理,約200席位,票價100元,反應不錯,讓初生之犢充滿信心。

低票價持續到2006年第十八屆也是最後一屆,在皇冠小劇場演出時票價拉高到300元,那時他們已經採用兩廳院售票系統。當年政大話劇社社員鄒雅荃回憶,轉身戲劇節的演出不能相比科班生、戲劇系的學期製作,或一般專業製作公演,賣票的策略是,想盡辦法突破「能見度」,像是到當時正夯的二十四小時誠品敦南店街宣,或到捷運站張貼海報,善用BBS,甚至有人牽管道與公視合作宣傳,在資源匱乏的情況下,有時反而激發了無限可能。

串起黃金般的重量

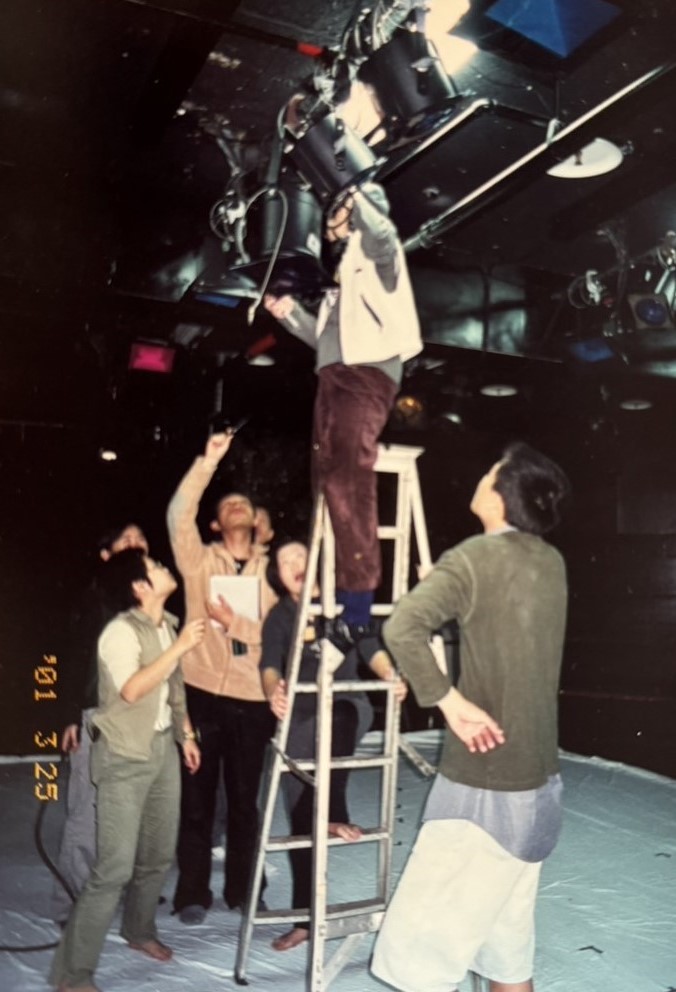

志在演出,不在競賽。從首屆轉身戲劇節開始,這個特別的演出平台就是「你演出,我支援行政」的合作默契。目前已是劇場專業舞監的鄒雅荃說,參與的社團彼此沒看過彼此的作品,但是必須分上、下半場共同完成,共用一個舞台,所以,技術協調、硬體配置、場租分擔……都是他們第一次碰到。如何完成一個完整的製作,在過程裡學習、合作、分工,讓各自的演出得以在轉身戲劇節裡實踐;而每個學校也多少各有專長,或擁有較完整編制,比如有些學校擅長宣傳,有些學校負責製作,有些學校負責場地接洽等,「間接形塑完整劇場製作的過程」。他們也有一個類似聯合舞監的角色,分配每個學校的檔次,召開劇場技術協調會,「學習如何以一種類業界、類專業,但又其實是很業餘的方式,完成一齣戲。」

從校內跨到校外,轉身的成員抱著認真的態度完成演出,嘗試各式各樣的角色,像鄒雅荃就做過演員、導演、舞監、燈光,某種程度上培養了找出可能性的潛能,每個想嘗試專業的人,都可以做一個簡單的初探。

雖是業餘,都百分百投入,第一屆創辦人之一的謝孟璁說,轉身初期是又憨膽又好玩的心態,並非很慎重的想把戲劇節當一個品牌或願景來經營,但各個社團還是很在乎作品的品質,比如師大第一屆作品,演出謝孟璁編導的《漂兒(PURE)的羽毛》,類似童話寓言的成人故事,講述因謠傳天使的羽毛有神奇功效,人們為搶奪羽毛殺了天使,他感覺當時觀眾反應不錯,「我自己都很嗨。」即使連社團老師都不見得會來捧場觀看,他還是認為所有團隊都是卯足全力的。「轉身就是自帶創作,很好的push,因為你做得好,別的學校會看得到,這種成就感讓我感覺,做(轉身)件事是對的。」謝孟璁說,沒想到一做十八屆,他前後參加了三屆,分別是第一屆《飄兒的羽毛》、第二屆《當曾經打開抽屜》、第四屆《孤獨變奏曲》。在轉身之路上,他一直累積創作,後來也順利考上北藝大戲研所創作組。

謝孟璁還回憶起一些有趣的事,比如,「比起師大,中興法商就是很活潑。」師大學生閉俗,聽話,安靜,「都演出一些經典作品,比如沙特,賴聲川。」相反的,「臺大很高冷」。當時的小劇場風氣,「流風所及」,喜歡模倣黎煥雄或非語言的小劇場路線,比如中興法商的戲就幾乎無語言,且刻意重複;或者有一齣戲名《當曾經打開抽屜》,聽起來就很迷。

鄒雅荃也說,戲劇節有著「強烈的自發性」,能到校外演出「很興奮,超酷的」,同時,感覺也是「嚮往著80年代小劇場的我們,」轉身像某種延伸,自編自導自演,「雖然不好看,但學生自主的想望,野野的生命力,」還是讓鄒雅荃想念不已。

「轉身」的最大值: 閃亮亮的青春

比起教育部照顧得妥妥貼貼的「大專盃話劇比賽」,或申請補助的推廣型戲劇匯演平台,轉身戲劇節獨立自主,也獨樹一格。「沒有學校這樣做過,我們能夠這樣做,真的感謝當年的戇膽。」謝孟璁說,當年,能夠踏出校園演出覺得很了不起,也不計得失,「還有點狂妄」。但正如最後一屆的發起學校,政大《冷屁股》的演後花絮,不同的演員說:「學得了觀察自己觀察別人,重拾對戲劇的熱情」、「演出後聽到佳評如潮,鬆了一口氣」、「沒有冷屁股,也許會這樣一直到畢業吧」、「用這麼低成本製作出這樣的戲,簡直像是魔術一般」⋯⋯。

轉身戲劇節或許起於偶然,因為想望,堅持了十多年。在參與者的生命經驗中,或許這段年輕時期的衝動、狂妄,表現自己,展現高度合作的跨校結盟,讓蒼白微涼的青春歲月,有了不一樣的色彩和溫度。

正如《冷屁股》文宣所言,「顧名思義,冷屁股渴望被熱臉貼」。幾度「轉身」,迂迴地道盡了莘莘學子以戲劇「想說」、「想望」,甚至「被回應」的迫切渴望。這種想被了解與想說的勇氣與欲望,世世代代,傳續不止。或許,下一個轉身,也有可能在某一個瞬間,重新燃起,在某一個青春躁動的靈魂。

Sidebar

轉身╳交棒

作者:陳竑宇

現任國立臺北藝術大學戲劇學系副教授的黃郁晴於採訪中說道:「現在有非常多的戲劇系,就算你不是戲劇系,可是如果真的想要演出,去上工作坊、去認識人,還是有比較多的演出機會。戲劇社跟戲劇系之間,還是有很大的鴻溝嗎?臺大有戲劇系,同學也比較容易親近戲劇,可是那個時候不是,所以我覺得那時候對於一般的大學生來說,可以有一個轉身戲劇節的演出機會就很重要。」黃郁晴大學時期曾讀了兩年的台大地理系,也在這期間參與話劇社,而後轉學到北藝大戲劇系,因此才對於這兩者不同的學習環境有這番感觸。就若如同她所說,相較於「轉身」的時代,想要接觸表演、組隊舉辦劇場演出,幾乎不是很困難的事情了,但社團跟學校系統之間的鴻溝還存在嗎?這條鴻溝又究竟為何造成?單純只是專業與非專業的差別嗎?

看到謝孟聰、鄒雅荃所描繪的他們那一代的社團人,他們只憑藉著「有輸過,沒怕過」的熱血,從無到有全靠自己,居然能在沒有固定的主辦單位的情況下籌辦戲劇節,延續了一屆又一屆,將近十八年,他們的組織力和行動力可能還更勝於其他同齡的專業科班學生,年輕、業餘不帶包袱的衝勁就是他們的武器。來自學生、或者說來自民間的動能,其實並不是不曾出現過,追溯到更遙遠的過去,令筆者想起日治時期有一眾台灣文人林摶秋等人,組成了厚生演劇研究會,創作屬於台灣人的舞台劇,引起不小的轟動。較為近代的例子,八零年代的小劇場運動所崛起的劇場創作者許多也來自非科班,他們對於劇場、身體各種實驗性的藝術同樣影響台灣劇場界至今。

鄒雅荃表示當她2016年曾回到政大戲劇社指導時,看著學校裡的排練教室同樣破舊,但在這群年輕的學弟妹們的身上,還是讓她看見了她學生時期那種強烈渴望學習話劇的心情。同樣我們也看見2020年的台大話劇社,宋柏成擔任社長時,對於話劇社經營的努力:自行籌辦校外公演、使社團轉虧為盈,度過疫情期間,話劇社又再度壯大。

目前台大話劇社的指導老師郭鎧瑞,他回憶起去年首次進入排練教室上課時,赫然發現小小的教室竟擠進了五十幾個學生,有外校學生也有社會人士,在第一次見面還在認識彼此的時候,居然有非常多人跟他說:「鎧瑞,我是白老鼠,我什麼都不懂,但我就想要演戲,我想要那種情緒的感覺。」這樣的情形讓他相當感慨,原來還有這麼多人像他一樣喜歡著一樣的事情。種種的案例都足以證明業餘愛好者的熱血與精神,無論歷經多少時代更迭,火苗是不會輕易熄滅的 。

郭鎧瑞憶起某一段教學經驗,有一位本來不擅言語表達的學生,課後對他說了一番話:「鎧瑞,謝謝你,我好像知道我自己是誰了,我好像有點看到我自己,我不再是那個需要用畫畫或是其他東西來證明自己,或者是來安慰自己的人,我感覺到我自己。」

指導策劃:紀慧玲

責任編輯:解佳蓉

封面照片:第八屆轉身戲劇節政大《脫光光去旅行》街頭宣傳。(圖片提供:政大抓馬戲劇社)