講者:周文鵬

經歷:文學博士,中原大學通識教育中心助理教授。曾任月鳥齋圖文創意工作室負責人、上海瑛麒動漫科技有限公司執行副主編、中華動漫交流促進會總幹事、臺北市漫畫從業人員職業工會理監事。

時間:2023年11月3日(五)19:00-21:00

地點:臺灣大學戲劇學系210室

主辦單位:劇說戲言、臺灣大學戲劇學系

撰稿者:陳志豪

延續「劇說戲言」ACG專題對多元媒介的關懷,我們有幸邀請了長期耕耘於動、漫畫研究的周文鵬教授,藉其資深漫畫迷、漫畫編輯與研究者的多重學養背景及業界經驗,為大家透析漫畫的敘事邏輯及漫畫與影劇改編的連結性。漫畫以圖像為基礎,偶爾有圖文整合的邏輯系統,其時間又是如何運行、存在與流動呢?本次講座以「漫畫裡的時間運作及創用」為入門基礎,引領大家認識漫畫媒介中,多層次時間概念所展現的創造性、運用邏輯及獨有特質,使我們理解上述漫畫敘事核心後,能進而解析漫畫影像化(動畫/電視劇)過程應著重的元素與方向。

圖像一動也不動?──漫畫裡的時間運作及創用

演講由一個問題開啟:「如何讓一張靜止的圖像看起來像在動呢?」在給予解答之前,周老師認為必須先瞭解「文」與「圖」在建構認知上的區別。「文」,是透過詞語、句子、段落等零件的延展擴張,再重組意義,人在閱讀過程中會自行想像建構各種維度的畫面,包括從文字閱讀想像二維畫面(意象)、被情感導入後形成的三維畫面(意境)及跨越文字與情感維度的位面1 (境界),故「文」的詮釋空間較大且因讀者/個人想像力而異。「圖」,則先給予既定的成品與資訊(空間、時間、整體),它由明確可視的物件構成,讀者經視覺觀察自行搜尋線索、推理、判斷和思考後產生認知,形成觀點。有經驗的漫畫創作者和編輯常會說:「其實只要加上對白就能讓靜止的圖像具有動感。」但這是為甚麼呢?

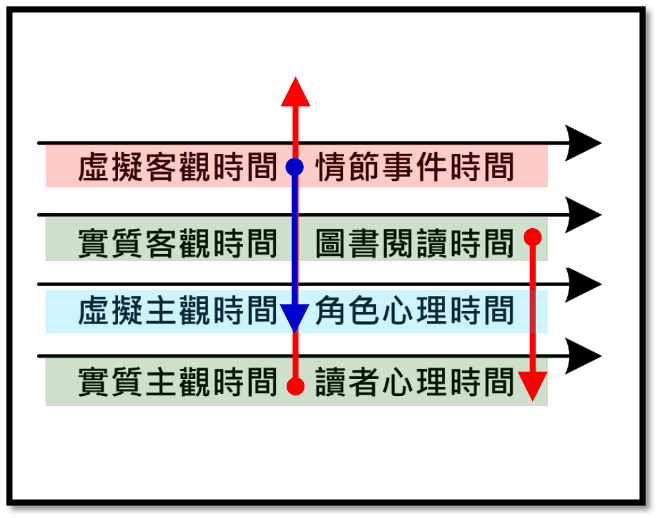

若追究箇中原理,是因漫畫有四條時間軸同時運作,而產生的認知回饋機制所致。分別有:

一、「虛擬客觀時間—情節事件時間」

二、「虛擬主觀時間—角色心理時間」

三、「實質客觀時間—圖書閱讀時間」

四、「實質主觀時間—讀者心理時間」

時間軸運作不專屬於漫畫,但在漫畫媒介卻特別顯著。「虛擬」與「實質」,分別指向「漫畫世界」與「現實世界」;「主觀」與「客觀」,則對應「個人體感」與「客觀物理環境」。虛擬客觀時間,是指漫畫情節產生的時間感,如具體的比賽時間、出拳、閃避子彈等行為或發生特定事件等,都會產生可觀的量感。其功能在於使故事進展、維持劇情運作、呈現角色行為及衍生影響。虛擬主觀時間,則指專屬於角色的心理時間,即俗稱的內心戲與回憶殺。例如《灌籃高手》木暮的三分球投了好幾話、《七龍珠》那美克星爆炸前的五分鐘,發生的事件更是沒完沒了。尤其後者,如果暫不討論超能主角們「移動速度極快」的反差式表現,過程中的時間流動,往往情境效果重於真實意義。其實,這些多是為了反映角色心路歷程,或根據故事製作需求,爭取時間調整劇情、為人氣竄升的角色增加戲份 ── 當然,這些猶如「灌水」或「突發支線」的處理,也很容易耽誤故事進展,令主線劇情無所推進。

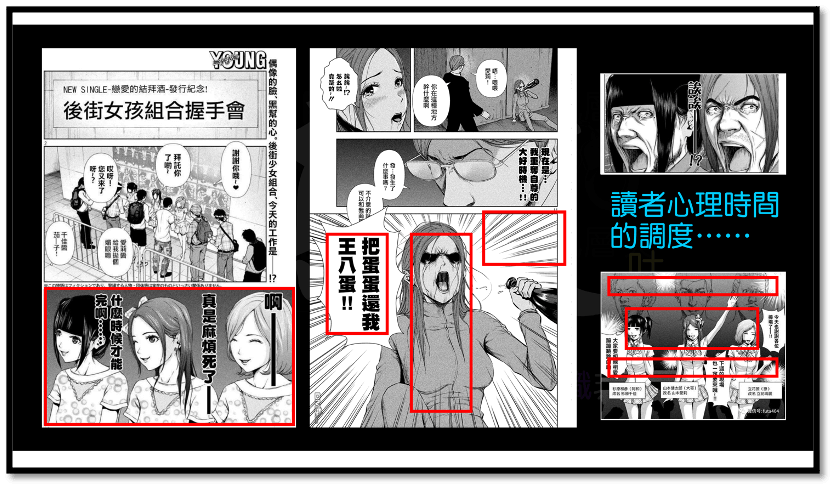

實質客觀時間,是指圖書的閱讀時間,如文字量大、劇情燒腦、構圖複雜的作品,讀者一般會在相同的頁面逗留較久;而著重情境、表現動態事件連續流動的作品,閱讀節奏自然快速。最後,實質主觀時間,即讀者心理時間。一般指故事進入重大轉折、事件或結局時,使讀者在心理意義上產生迴盪餘韻,而不捨得翻頁或就此結束的情緒/精神滯留時間,如《航海王》梅利號被燒毀,或《獵人》蟻王死去等經典畫面。

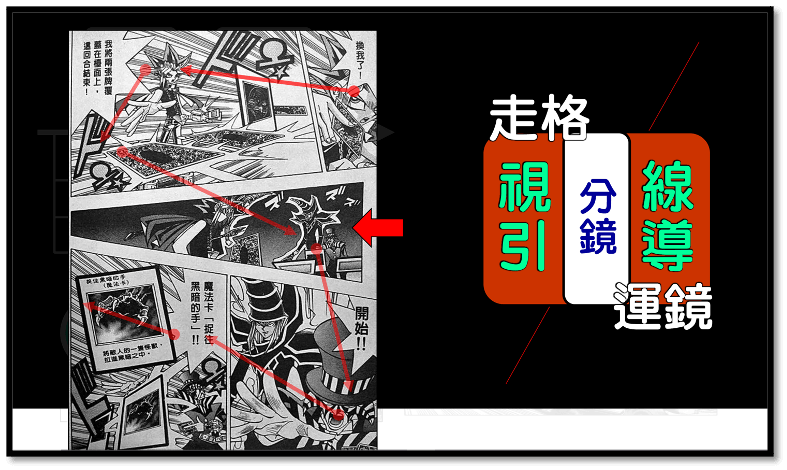

當四條時間軸同時運作,讀者心理會被一連串虛實時間交錯帶動,感受到漫畫獨有的時間認知,對白、符號、速度線條和擬音狀聲字等,則成為推動時間效果的重要元素。漫畫每一格都有四條時間軸,如何適宜地調配其中「節奏」是漫畫家苦難來源,卻同時是建築成就感的基石。

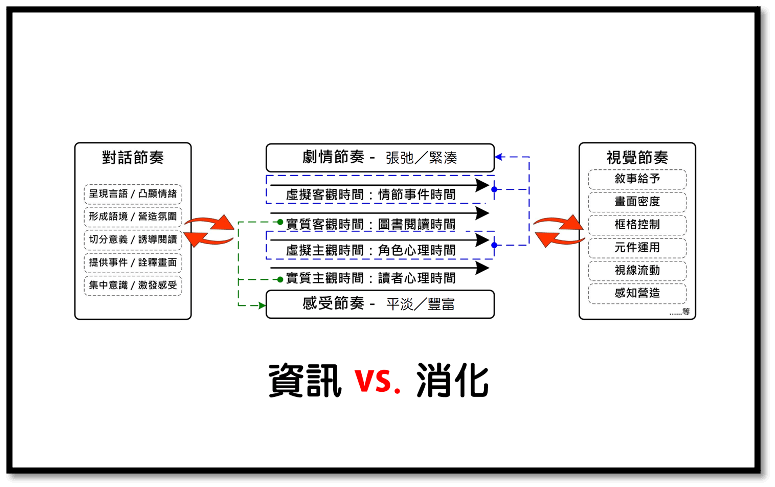

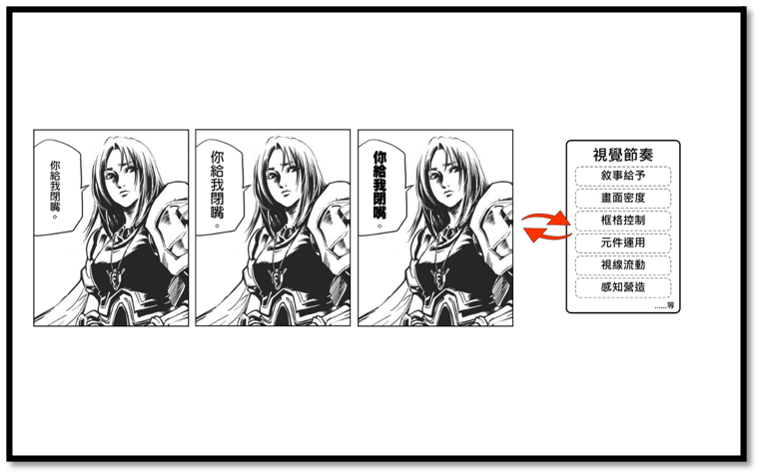

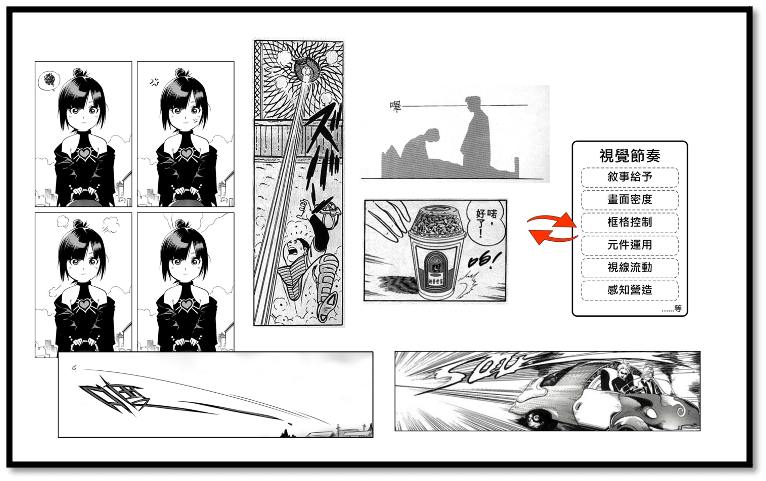

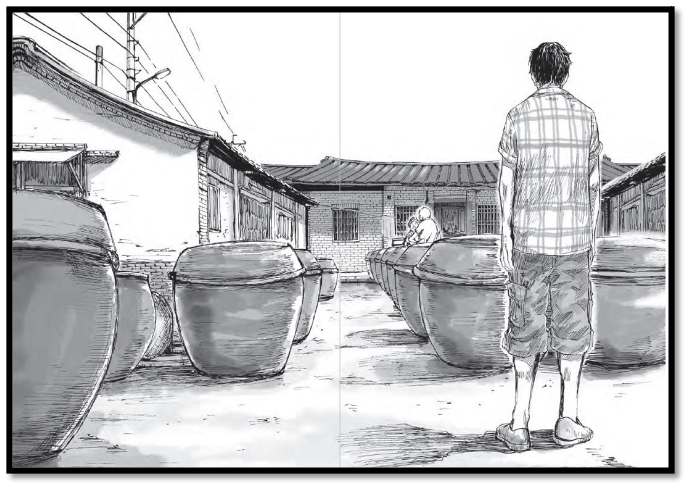

所謂節奏調配,即是資訊的給予方式及資訊消化的計算,文字的「對話節奏」與圖像的「視覺節奏」,完全影響著故事的「劇情節奏」及讀者的「感受節奏」。 「對話節奏」的調配較為單純,如考慮文字增減、資訊量多寡和翻譯準確性等。至於「視覺節奏」,則須以一幅畫面為最小單位,放進多個有意義或指出意義的物件,引導讀者自行發現、整合認知,令靜態圖像獲得近似或超越動態的表現效果。而漫畫之所以須如此大費周章,正因圖像相較影像的敘事維度是有侷限的,必須藉由「視覺轉譯」製造情境、定義環境及傳達心境。而「視覺轉譯」,是透過讓讀者觀看多元的視覺層次,進而拖動其心理時間感,整合疊加時間軸,再產生連續化的相互影響。例如漫畫對白的文字大小關乎視覺而非文字,尺寸是分貝、粗細是語氣重量。狀聲字、線條、符號等都有不同意義。

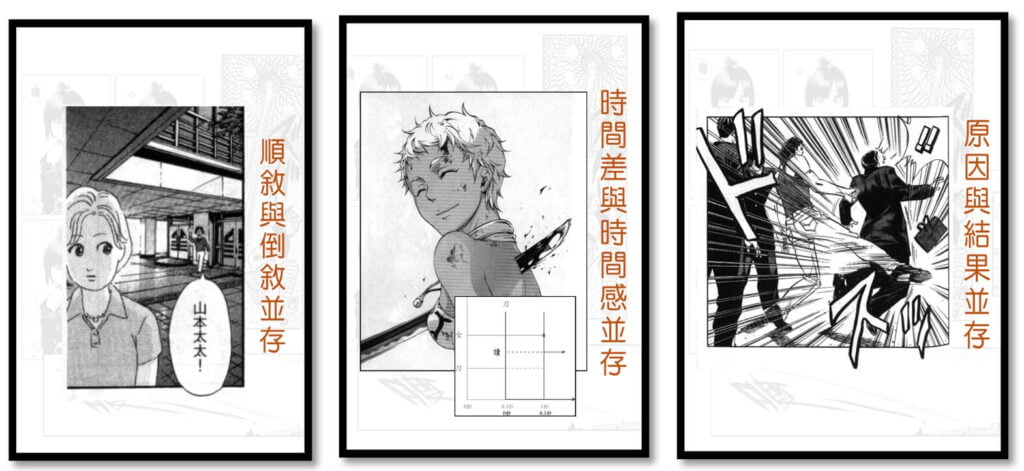

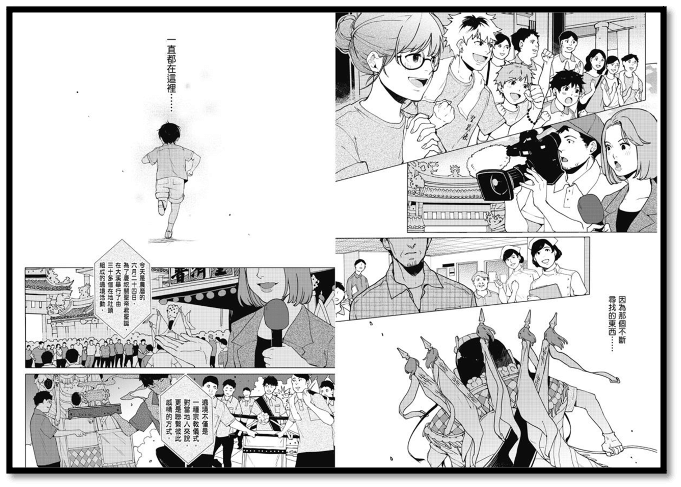

此外,漫畫家亦會花心思繪製不同的構圖呈現時間流動效果。如「順序與倒敘並存」一圖,人的正常感知順序應是山本太太聽見遠方的人先呼喊自己,其視線才會往後移動。但圖中聲音出現及視角移動是同時並行存在的,這不僅調動讀者心理運作時間軸,還藉視線移動控制讀者感知時間,形成一種不知孰先孰後,在感知上卻又能自洽的狀況。

「時間差與時間感並存」一圖,人物表情與反應,像是利刃刺入前的狀態,但若同時畫出利刃刺入身體後的圖像,將產生瞬間的速度感與時間差感受,形成不一樣的時間張力。「原因與結果並存」一圖,則應是人物被踢後,手提袋方會掉落,此構圖卻使因果時間被揉合在視覺移動過程中,使兩者發生並存。

總而言之,漫畫敘事手法看似複雜,其實核心技術只有一道:「時間控制」。出版社編輯的責任正是協助漫畫家調整故事的節奏與時間。所有技法皆為了使讀者心理時間發酵,使靜態演譯為動態。正因讀者心理時間各異,且可自行決定閱讀圖像的時間與篇幅,因而產生較高的「接受自由度」,這是漫畫與影像的顯著差異,卻也是漫畫影像化時容易忽略的核心。

慘遭影像化?──從漫畫到影像的改編困境

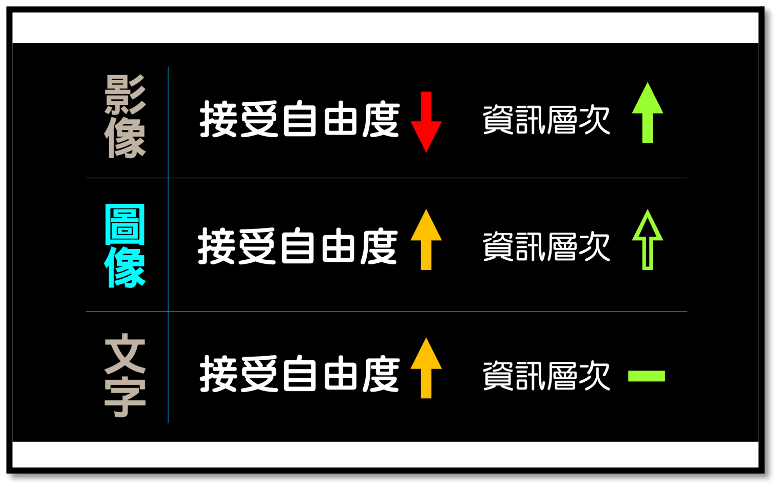

周老師認為,從漫畫到影像化的改編核心問題,恰是圍繞在改編者能否釐清載體「接受自由度」的差異性,及如何轉化不同載體之間「資訊層次」。「接受自由度」,是指接受者能否自行決定閱聽過程的進度及理解詮釋的程度。影像、圖像和文字的「接受自由度」與「資訊層次」各有不同。請見下圖:

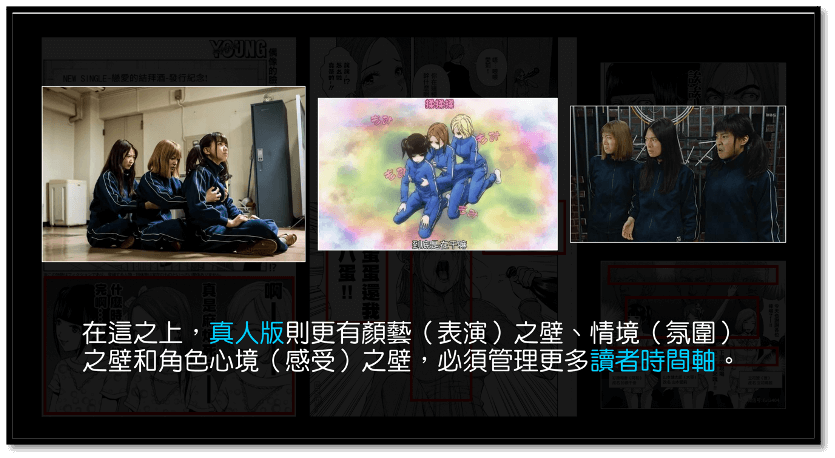

文字的「接受自由度」雖高,但「資訊層次」都必須靠感知想像加以補充,衍生空間大,卻又都處於相同的處理維度;影像「接受自由度」雖低,但畫面快速呈現的內容卻可以包括音樂、音效、速度、對話、字幕……等多重軸線,「資訊層次」最高;圖像「接受自由度」高,以視覺導用各種具體感官經驗的特性,則令「資訊層次」介於文字與影像之間。載體之間的差異性,使得圖像改編影像時,原作調性和製作意識變得相當重要。例如《後街女孩》自我吐槽及吐槽他人的搞笑節奏,在漫畫中可藉由讀者的心理時間差作修正調度,但改編成動畫和真人化後,則完全無法呈現作品的節奏與調性。影像化意味著,從運鏡、對白、音效上都是即時性的呈現,漫改作品的表現效果總不免撞上載體之壁。此外,真人版則更有顏藝(表演)之壁、情境(氛圍)之壁和角色(心境)之壁,必須管理更多觀賞者的時間軸,若無法跨過各種「壁」之挑戰,則容易製作出尷尬及怪異感的作品。

至於臺劇在改編前,是否會考慮這些呢?左萱《神之鄉》和阮光民《用九柑仔店》都曾被改編成電視劇。周老師認為,從影視角度固然有其獨有的可看性,但從有原作的角度審視,則難免有許多要考量的方向。例如影像因「接受自由度」限制,情致的醞釀、發酵、外顯都需要額外時間;當動態、音樂、口白使得資訊層次增多,該如何讓上述元素作為一種加成,而非削弱敘事的累贅?對短小篇幅的漫畫進行增幅改編時,擴充演繹角色的資訊該如何銜接劇情?在大量增加角色刻劃後,又如何維持住原有的綜合節奏個性,取得與情節事件軸線的有效平衡?這都是改編者需要深思的問題。

重要的是,我們都只會為熟悉的人與情境而感動。現今無論是影像或漫畫,在刻劃角色時都容易塞入大量角色內心戲。即便漫畫「接受自由度」高,仍需仰賴熟悉的人物與情感,來支撐讀者對角色與情境的認同,遑論「改編」原作而來的影像敘事,自然無論面對新、舊受眾,都會因為敘事手法及其時間成本的連動關係,面臨更加嚴峻的挑戰。從接受角度來看,使讀者/觀眾產生熟悉感及認同感的機制,大致可以整理為:

一、以不討厭為前提的「見面頻率」

二、對於角色行動理路的「邏輯共鳴」

三、單純先看外在要素的「視覺喜好」

由於一與原作角色定位綁定,加上三有受者主觀變因,因此以「影視改編」較能掌控的處理環節而言,第二點尤為重要。誠如我們無法關心陌生人,就影像的劇情事件或人物登場戲而言,無論故事如何吃重情感,若是急於對角色深刻化、內心化,反倒可能錯失情節軸線的全貌,並非續行良策。還不如先以日常選擇、小處思考,令角色銜接受眾為優先。另一方面,若內容形式如互動式電影、遊戲般存在代入性,儘管觀者可以參與並決定角色行動、體驗結果,進而容易將自身心理活動銜接於角色、情節變化,卻也可能因為接受形式的區隔,形成類似「玩家」與「非玩家」的分眾結果,去往截然不同的「改編」結果。

歸根究柢,每種載體有自己的敘事差異性,就像許多漫畫原作圖像的表現手法和閱讀體驗,其實並不可能如實影像化。漫畫改編成影視的一大關鍵,在於如何製造近似的四軸運作感,協助新、老受眾在「確保作品獨特體驗」的前提,都能獲得補位及替代。若過於執著視覺與劇情的還原,其實並不一定能切中改編效果的核心,不一定能以翻譯般的協調成果,解決載體跨界的水土不服問題。儘管如此,周老師對臺漫、臺劇的往後發展仍保持樂觀心態。就其觀察,臺漫、臺劇於現時已逐漸尋找到各自的創作定位,並且修正了過去故事、內容往往「非典雅,即通俗」的極端走向,找到一種相對平衡的類型輪廓及觀賞體驗,以觸及更多受眾。雖然兩者目前跨界合作的產品,在敘事邏輯與藝術形式上仍多有各說各話,互不兼容的狀況,但他相信若能持續地累積作品、凝聚受眾,臺灣的漫畫與影視產業,總有交會契合,影響力相互交乘的那天。

註:「The world」源於《JOJO的奇妙冒險:星塵遠征軍》終極反派迪奧・布蘭杜(簡稱DIO)的替身能力「世界」(ザ・ワールド),該能力為暫停時間。此「哏」與漫畫載體及閱讀感受有其互文性。

審稿:張慎心、解佳蓉

最後核稿:周文鵬老師